八十年前的今天,日本宣布无条件投降。战地记者康正平曾亲历平津地区日军缴械、上海监狱审判战犯等重要时刻,也见证梅兰芳蓄须明志等文化界抗日义举。在今天这个特别的日子,康正平之孙康晓东决意将祖父留下的胶片、相簿等送到虹口区档案馆,交给专业人员保管、修复。

8月13日,记者受邀来到康晓东家,与他一同“开箱”——这些皮箱、铁箱、木箱中,存有上百卷上千张底片和照片,自三十年前康正平封箱后,终于再见天日。其中,包括从未公开发表过的摄影作品。

“整理、打包、封箱是爷爷得知自己脑萎缩后做的最后一件大事,我有责任守护好这些宝贝。”说时,康晓东眼眶泛红。今年刚退休的他,打算与档案馆工作人员共同整理这批档案。“这些是我爷爷当年赌上命换来的,是我们家的珍藏,也是所有爱好和平之人的财富。”

文汇报记者独家见证了这批珍贵胶卷遗存的重见天日。 文汇报记者 周俊超摄

文汇报记者独家见证了这批珍贵胶卷遗存的重见天日。 文汇报记者 周俊超摄

康正平是谁

康晓东3岁时被送到爷爷身边同住,直至高中毕业。康晓东记得,儿时被爷爷赶去睡觉后,爷爷便猫进自己搭建的暗房中,“我好几次半夜醒来,看钟已是一两点,爷爷还在忙”。

康正平1913年出生在新场镇一户殷实之家,后外出闯荡,16岁时在上海街头买下相机,自此踏上摄影之路。据上海文史馆馆员名录,康正平曾创办上海大华摄影社任摄影师,在多家报馆任摄影记者,并在上海和香港举办个人摄影展览。

康晓东在查看底片上的影像内容。 文汇报记者 周俊超摄

康晓东在查看底片上的影像内容。 文汇报记者 周俊超摄

上世纪80年代,康正平将发表其作品的报刊捐赠给上海图书馆,已完成电子化处理。康晓东通过查阅这些电子刊物,了解爷爷当年的工作。 文汇报记者 周俊超摄

上世纪80年代,康正平将发表其作品的报刊捐赠给上海图书馆,已完成电子化处理。康晓东通过查阅这些电子刊物,了解爷爷当年的工作。 文汇报记者 周俊超摄

康正平(第一排右二)与家人合影,第二排左一为康晓东。 康晓东提供

康正平(第一排右二)与家人合影,第二排左一为康晓东。 康晓东提供

“爷爷是很活跃的战地摄影师,与许多大报馆都有合作。”康晓东说,前些时日,他打开储藏间的抽屉,发现里面存着爷爷拍的十余卷胶片和相簿。这些胶卷都用文稿纸包着,写着“宛平城”“聂荣臻”“梅兰芳”等字样。康晓东依次打开,对着白炽灯泡看,底片上显示出破败的城镇、聂荣臻的半身像、梅兰芳在演出的影像等。据《民国上海摄影》一书,康正平从事摄影工作长达60余年,“工作期间天天背着照相机,走街串巷,拍下了一幅幅珍贵的历史照片”。特别是上世纪三四十年代,他以战地记者身份走南闯北,拍摄了中国近代史众多风云人物的照片,“为后世留下了极其珍贵的瞬间历史镜头”。

1996年,83岁的康正平在上海过世。那一年,康晓东刚从深圳回沪发展,住在百官街爷爷曾住过14年的寓所中。最近,他家所在地块启动零星旧改。他思忖着,要为二层阁楼里爷爷封存的大箱子寻个好去处。不久前,他从居委会干部处得知,地块所在的虹口区北外滩街道、虹口区档案馆正向旧改居民征集老物件,马上主动报名。

康晓东说,年少时他并不在意爷爷“咪点小酒”后的忆往昔,“现在想办法弥补遗憾”。

拍下梅兰芳蓄须明志期间与弟子们的罕见合影

梅兰芳,是康晓东印象中爷爷提到最多的名字:“爷爷从‘孤岛’时期上海的普通记录者,转变为前往多个战区拍摄现场的战地记者,梅先生是关键人物。”

康正平拍下蓄须明志时期的梅兰芳先生与家人、弟子在“梅华诗屋”合影。 康晓东提供,虞凯伊标注。

康正平拍下蓄须明志时期的梅兰芳先生与家人、弟子在“梅华诗屋”合影。 康晓东提供,虞凯伊标注。

最近,康晓东发现爷爷拍摄的一张合影,画面中梅兰芳留着胡须,背后的牌匾写着“梅华诗屋”。据康晓东了解,1941年太平洋战争爆发后,梅兰芳从香港辗转回沪,住在思南路87号。“软禁”期间,梅兰芳常在二楼的“梅华诗屋”里写字画画,与文人雅士相约。同样喜爱书画的康正平也受邀来过此处。两人除谈艺术外,梅兰芳还常从康正平口中了解外界信息。长此以往,两人成为好友。藉由梅兰芳的关系,康正平与多位艺术名家、党政要员等建立联系,为之后留下“历史性的瞬间”奠定基础。

“这张合影应该没有发表过,大概率摄于1943年。”上海京剧院资料员虞凯伊说,一方面,梅先生蓄须发生在1941年12月至1945年10月——为表明立场,这位旦角名家直接留起胡子,拒绝演出。另一方面,合影中除梅太太福芝芳,他的义女、日后成为电影明星的卢燕之外,还有孩童时期的梅葆玖、梅葆玥。与1944年留下的梅葆玖照片相比,图中的孩子显然年龄更小些。

经虞凯伊辨认,环绕在梅先生身边的有言慧珠、梁小鸾等多位弟子。“这说明梅先生在特殊时期仍在为徒弟授课,并让孩子、弟子在‘梅华诗屋’获得书法绘画等多元艺术的熏陶与滋养。”1945年8月得知日本无条件投降的喜讯后,梅先生在三楼卧室中剃去胡须,当年10月复出登台。

“这张照片不仅是‘梅华诗屋’和梅先生生活的真实反映,更体现了先生为中国京剧艺术的传承、为民族命运的未来筹谋,很有意义。”虞凯伊说。

“北平日军缴械”底片中发现部分未发表作品

在康晓东的招呼下,一个沉重的铁箱从二层阁楼缓缓移下,大家帮着接过。“爷爷封了30年,我今天第一次打开。”康晓东一脸郑重。

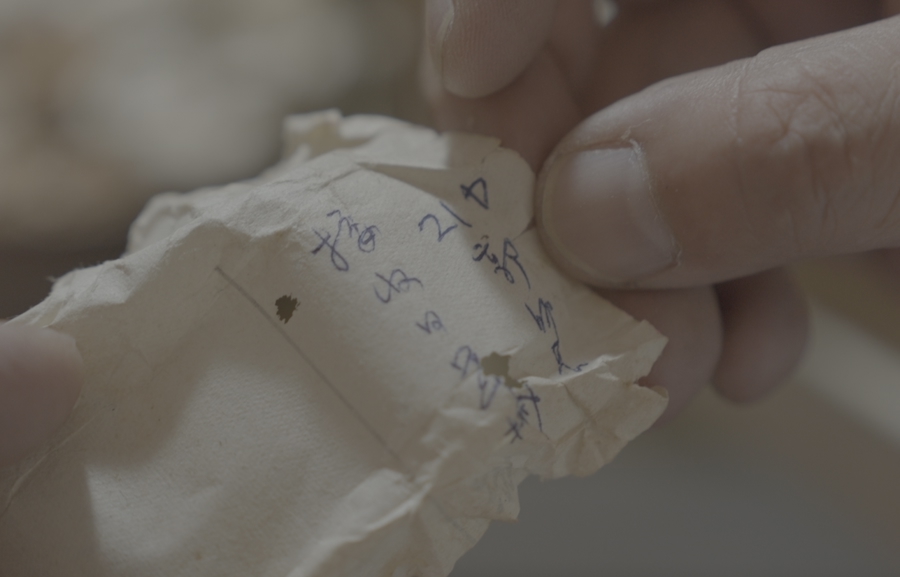

箱子中,几盒胶卷盒被摆在中心位置。一个黄色盒子封面上,用蓝色圆珠笔写下“抗日”字样。康晓东小心翼翼打开盒子,酥脆的外包装开始落粉,好在内里摆放的十余卷胶卷还能看清。康晓东缓缓拉开一枚标注为“接收日军械”的胶片,一组组坦克、一队队军人映入眼帘。然而,仅凭这几个字的标注,很难确定这组照片的出处。

在胶卷外包装文稿纸上,康正平写下“接收日军械”字样。 文汇报记者 周俊超摄

在胶卷外包装文稿纸上,康正平写下“接收日军械”字样。 文汇报记者 周俊超摄

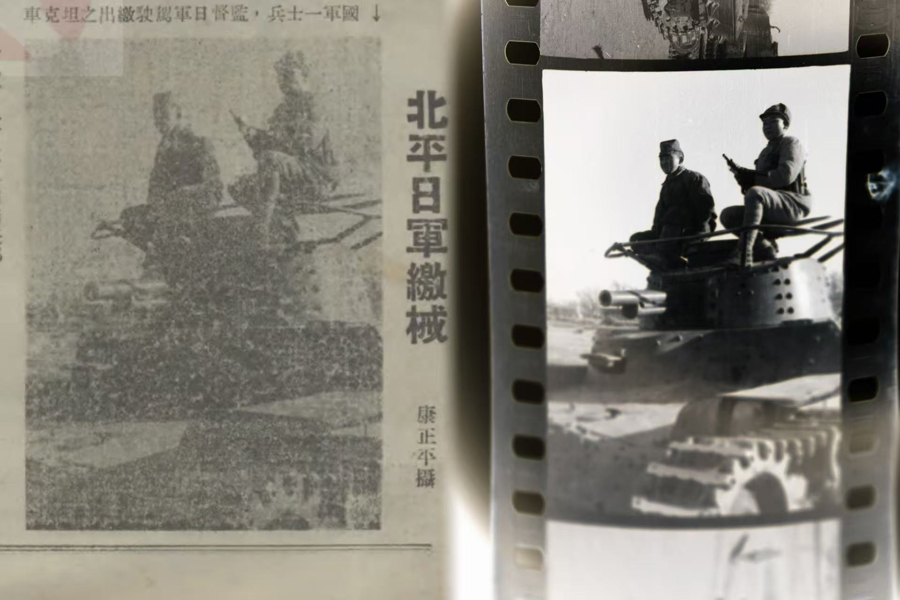

《天津民国日报画刊》上的康正平摄影作品与康晓东找到的底片完全吻合。 文汇报记者 周俊超 单颖文 制图

《天津民国日报画刊》上的康正平摄影作品与康晓东找到的底片完全吻合。 文汇报记者 周俊超 单颖文 制图

《北平日军缴械》同组作品中未发表的照片底片。 文汇报记者 周俊超 拍摄制图

《北平日军缴械》同组作品中未发表的照片底片。 文汇报记者 周俊超 拍摄制图

2018年,《文汇报》“笔会”副刊曾刊登康正平学生沈建中的回忆文章,其中提到“我最看重的是他拍摄的历史影像:《北平日军缴械》(《天津民国日报画刊》1945年第3期)……”而康晓东恰好存有这页画刊的PDF,刊发日为1945年12月16日。经记者逐一比对,终于确定其中一张图片说明为“国军一士兵,监督日军驾驶缴出之坦克车”的照片,与这枚胶卷中的一张底片完全吻合。

那些未发表的照片如何确定?记者辗转联系到“军迷”余大志。据其判断,其他底片上的人物身着国民党抗战后期式样棉服,缴获的坦克亦为侵华日军中战车,“可以判断这些底片与画刊照片是同一组”。

据画刊文字,这场日军缴械发生在北平区,从1945年11月8日持续至12月2日,收缴武器包括战车、装甲车、大炮、炮弹、机枪、步枪等。余大志分析,从投降战区看,这是日军战车第三师团——当时中国战场机械化程度最高的日军部队,由时任华北方面军司令冈村宁次直接指挥。1945年,该师团向中国第十一战区投降。“这些照片记录下这段振奋人心的历史,今天看了依然热血。”

首次曝光的日本战犯在上海被处决照片

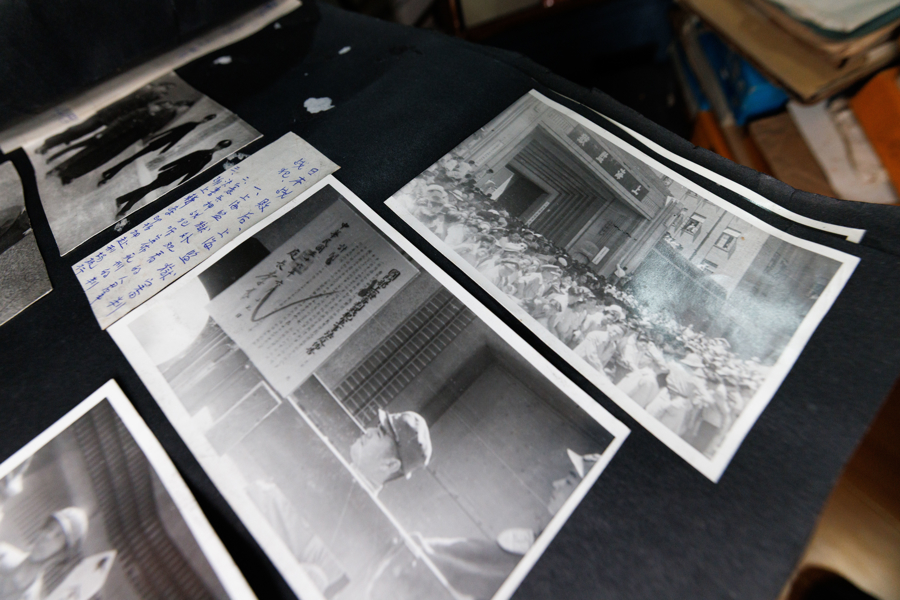

箱子中,有不少黑卡纸做到自制相簿。一本封面写着“上海”的相簿里,有一页用5张照片记录下“日本战败后,上海监狱审判战犯”。

康正平遗存相簿中的“日本战败后,上海监狱审判战犯”系列照片。 文汇报记者 周俊超摄

康正平遗存相簿中的“日本战败后,上海监狱审判战犯”系列照片。 文汇报记者 周俊超摄

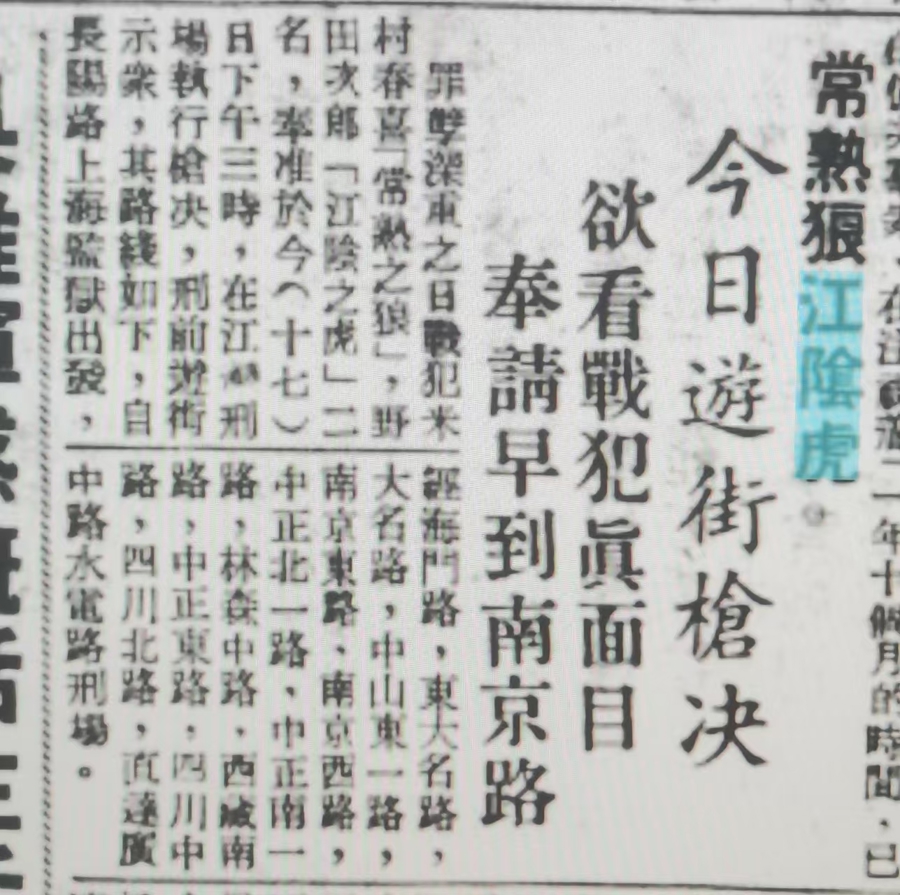

日本战犯米村春喜和下田次郎枪决之日报摘。 徐家俊提供

日本战犯米村春喜和下田次郎枪决之日报摘。 徐家俊提供

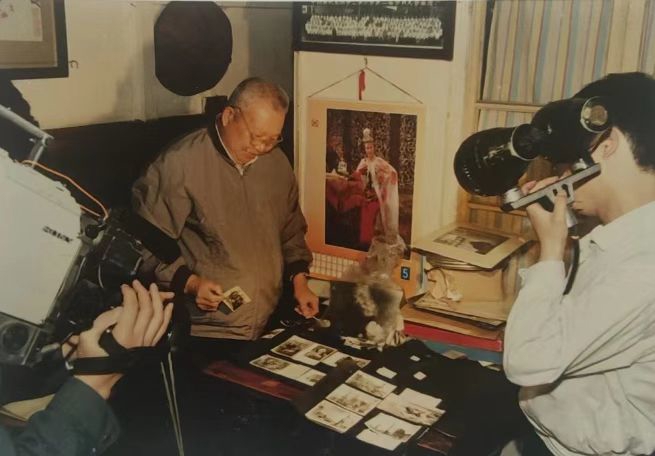

康正平晚年向媒体展示黑卡纸自制相簿中的相片。 康晓东提供

康正平晚年向媒体展示黑卡纸自制相簿中的相片。 康晓东提供

经近代监狱史学专家徐家俊鉴别,这组照片拍下的是1947年6月日本战犯米村春喜和下田次郎受审并被枪决之事——相簿右侧第二张图片“战犯听宣布死刑的判决书”画面上,留有军事法庭布告,落款日期为1947年6月17日。据徐家俊留存的该日报摘,“常熟之狼”米村春喜是驻常熟日本宪兵队队长,“江阴之虎”下田次郎是驻江阴日本宪兵队军曹,两人将于当日即17日下午3点执行枪决。照片中,被关押的战犯正是下田次郎。而在右下方“绑上斩条即将押赴刑场执行”的照片中,也能清楚辨认斩条上“令枪决战犯下田次……”“令枪决战犯米……”的字样。“这些信息互为印证,可以确认照片出处。”徐家俊说,他曾见过同一事件的其他照片,“这些照片应该从未公开发表”。

在当日报摘上,还写明了战犯游街将从长阳路上海监狱出发,一路经东大名路、中山东一路、南京东路、西藏南路、四川北路等10余条马路,最后抵达位于广中路水电路的江湾刑场。相簿右上角的图片,标注为“上海监狱外观看的人群”,徐家俊说,这就是当时看了报纸“欲看战犯真面目”的人群。“上海监狱”后更名为提篮桥监狱,这个中国境内首个审判日本战犯的场所,曾关押过南京大屠杀主犯谷寿夫等数百名日本战犯。

“我在30多年前还见过康先生,他照片拍得很好。”徐家俊回忆,他听闻康正平处有许多老照片,曾专程到其家中拜访,对方还向他提供过提篮桥监狱的老照片。据他了解,抗战期间康正平给许多报馆、画刊供图,留下大量历史照片。得知康晓东将把爷爷的这些珍藏送去虹口区档案馆,他说:“是件了不起的事,为我们和后人留下弥足珍贵的瑰宝。”

永华证券-免费配资平台-配资门户难简配资-正规股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。